- 電車で行くなら登山口の最寄り駅はどこなのか?

- 車で行くなら登山口近くの駐車場はどこなのか?

- 町石道のルートと大門までの登山時間は?

- 長距離トレッキングで必要な装備はなにか?

- イメージしやすいように動画でどうぞ

ライカー副長

ライカー副長この記事はYoutube動画に沿って書いています。Youtube動画はこの記事の最後に乗せています。参考まで観て頂けると嬉しいです。チャンネル登録して頂ければ飛び上がって喜びます。

(1)アクセス方法

電車で行く場合

南海高野線で九度山駅まで行きます。

ちなみに南海電車は日本最古の私鉄です。

町石道のパンフレット

九度山駅に隣接しているトイレと休憩所にパンフレットがあります。英語バージョンもありましたよ。パンフレットには南海電車が作成した町石道のルートと説明が書かれています。是非とも手に取って歴史を知り町石道を登って下さい。とても面白いですよ。

インターネットでも拾ってこれます。南海電車のサイトにあるハイキング・登山コースのページで町石道のマップを取れたりします。事前に確認しておけば面白さ倍増間違いなしです。

■ 車で行く場合

道の駅「柿の郷くどやま」まで車で行きます。

営業時間は9:00~18:30までですが、駐車場は解放されています。(R2.8月情報)

他には町営の無料駐車場も案内がありました。

町営の無料駐車場の案内がありますが、ロープが張られている時もあるようです。ボクが町営のほうへ車を向けた時にはロープが張られていましたが、案内があるんだし停めていいんだろうと停めました。

大門について帰りは南海電車で高野山駅から九度山駅まで戻ってきます。そして車で車で帰るといったパターンになります。どちらに停めても駐車は無料なので時間を気にせずトレッキングできます。

(2)高野山町石道の登山口

慈尊院

登山口は慈尊院。九度山駅・駅の道「柿の郷くどやま」から徒歩で移動。慈尊院までの道標があるので、迷わず慈尊院まで行けると思います。

慈尊院からスタートします。ちなみにここが180町石。

長い階段の中腹あたり右側にひっそり建っています。

ちなみに慈尊院は弘法大師空海の母上がおられたところです。慈尊院は女高野と言われます。なぜなら高野山は女性禁制だったので女性の高野山は慈尊院だったのです。

慈尊院には女性にまつわる後利益があるとかで、乳房型の絵馬があったりします。女性の病気や安産などを祈願するお寺になるわけです。

高野山町石道には、町石が180個も建っています。180町石が慈尊院。そして高野山根本大塔が1町石になります。町石の間隔はおよそ109m。およそ22キロの道のりです。

町石を180から下り町石1を目指すトレキングです。これだけでも歴史を感じる道のりなのです。

(3)高野山町石道のルートと時間

参拝の行程と時間は、おおよそ慈尊院から高野山大門まで7時間30分。長い長い道のりです。

柿の産地を通り抜けて展望台

慈尊院を出発して展望台を目指します。

柿の郷くどやまというとおり、この辺りは柿の産地です。この区間のトレッキングは日光を遮るものがないので、かなり暑いです。

水分はこの先ずっと補給するところがないので、道の駅「柿の郷くどやま」で買い込んでおきましょう。

マジで汗だくです。夏場は展望台に着く頃には精神的にきついです。ここで心が折れます。踏破出来るんだろうか?と不安になります。

慈尊院を抜けて登るとずーーーっと柿の木の中をとおってゆきます。背の低い木ですから、ずーーーっと炎天下の直射日光。滝のような汗が噴き出して持っていた水は一気に飲み干してしまう勢いです。

途中、竹林の上り坂で太陽を避ける事が出来ますが、基本的に展望台までは直射日光との戦いです。覚悟しましょう。

しかし実はココまでが急な上り坂です。この先は森の中を比較的なだらかな道が続くので体力が回復してきます。

最初のポイント展望台

そして上り坂が続くのでかなりバテバテになります。実際に真夏37℃の晴れの日に登ったので、展望台でぐったりとなりました。

2つめのポイント 六本杉へ

慈尊院から柿の郷を抜けて展望台までが体力消費される区間です。頑張りましょう。

ここを抜ければ杉林入って日陰をトレッキングすることになります。

ここから目指す次のポイントは六本杉。登りもひと段落してフラットな道を進む事になります。

杉林で注意しなくちゃならないことは、蚊などの小さな虫がまとわりついてくる事ぐらいです。虫対策はしっかり施したほうがよさそう。ボクはこの時は防虫対策をしていなかったので、こんな感じでタオルを巻いてしのぎました。しかし口の中に虫が入ったりで、楽しいハズのトレッキングを楽しめないでいました。

防虫対策におすすめ装備

帽子で防虫対策をするにはこれがおすすめです。

山歩きは基本的に長袖ですが、暑くて半袖になる時は防虫のパーカーを着ていたりします。

ちょっとおしゃれに防虫するアイテムで、虫が嫌がるアロマが入っているブレスレッド。

そしてこれが最強アイテム。服の上から吹きかけます。顔面にも吹きかけると全くといっていいほど虫が寄ってきません。快適トレッキングができます。

あっという間に着いちゃいました。六本杉です。

ここまでは杉林でフラットな道が続くので、ホントに体を休める区間。ブラブラと歩いて自分と向き合う時間に仕えたりします。

ストレス解消、癒しのトレッキングですね。

3つめのポイント 二ツ鳥居を目指して

120町石にある二ツ鳥居を目指します。

二ツ鳥居は丹生明神と高野明神を祀る鳥居です。弘法大師空海が建てたもの。当時は石ではなく木の鳥居だったそうです。

弘法大師空海は神仏融合を成した最初の人です。仏教を広めるために日本古来の自然信仰の神様を守り神にしたわけです。神様に守ってもらう仏教といった感じでしょうか。

4つめのポイント 白蛇の岩と鳥居

白蛇の岩と鳥居。怪しい雰囲気を醸し出してます。町石道を登っているといきなり出現するスポットなので、結構ビビりますよ。

ここでお参りをして白蛇を見れば幸せになれると云い伝えられているそうです。

5つめのポイント 神田地蔵堂

次のポイントは神田地蔵堂(こうだじぞうどう)。ゴルフ場(紀伊高原C.C)の真横を通るコースです。

だいたいここで半分の道のりだと思います。ここでお昼ご飯にします。みなさんここでお昼ご飯タイムでした。ちなみに公衆トイレが設置されています。

トイレ場所は地味に大切な情報だったりします。

6つめのポイント 矢立 焼餅とビールを目指して

ちょうと60町石にあたる矢立。180町石あるので約2/3の行程が終わったということですね。ここで焼餅とビールでひと休憩。これを楽しみに頑張ってきたんだよ。

さぁラストスパート 高野山大門へ

車道を渡り、そして大門へ向かいます。矢立が60町石で大門が7町石です。まだまだこれから1時間以上の道のりです。

そしてここからがまた坂道で、くねくねと登り坂になってきます。

見どころと言えば、

- 袈裟掛石

-

弘法大師空海が休憩した場所。袈裟を掛けて休憩したと言われています。この石には小さな穴があります。この穴を通り抜けると何か良きことが起こるとか。

- 押上石

-

女人禁制を破って弘法大師空海の母上様が入山した時、炎の雨が降ってきたということです。弘法大師空海は母上を守るために石を押し上げて、その中に母上を入れて守った石だと言われています。

- 鏡石

-

鏡のように平らな石だという事です。ここで真言を唱えると何かが起こるとか。

どれも弘法大師空海とゆかりのある石です。

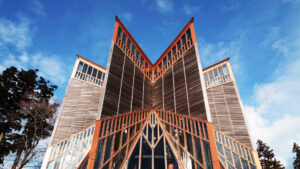

これらを見ながら登り切ったところが高野山大門になってきます。

この大門をくぐれば高野山の街並みに入っていきます。この先を進み高野山根本大塔が1町石でゴールです。

(4)装備一覧

ここからは高野山町石道を歩くための最適な装備をご紹介します。

- リュック(大きめ)

- ペットボトル250ml 7本

- 着替え

- タオル 2枚

- トレッキングポール

- 帽子

- トレッキングシューズ

- 虫よけスプレー

- 水分補給ホルダー

- トレッキングパンツ

- ポイズンリムーバー

- 非常食(飴・ラムネ・フリーズドライ各種)

- ヘッドライト(冬場)

虫よけスプレーはいろいろあるのですが、アロマ入りはお勧めです。香りで癒し効果もあります。

マムートのペットボトルホルダーです。リュックに装着します。水分補給は手軽さが一番です。それにマムートが良いのはガッチリとリュックにホールドできます。上と下で留めれるのがポイント。これが上だけのものは歩いていると揺れます。この揺れが地味に嫌なんですよ。

帽子は帽子でも、虫除け装備のある帽子です。虫除け装備があるのと無いのでは、快適さが全く違いますよ。

トレッキングシューズは履いておいたほうがいいです。石で足の裏を痛める事がありますから、足元の装備はそろえましょう。

トレッキングパンツは汗を素早く発散してくれます。ペタつかず気持ちよくトレッキングできますよ。

蜂などに刺された時の毒の吸出しキットです。まぁそんな事に遭遇した事はないですが、持っているだけでも安心感があります。

冬場は太陽が沈むのが早いです。600ルーメン以上の明るさのあるヘッドライト推奨です。(動画で使用しているものです。)

(5)Youtube動画

以上の説明を動画にして撮っています。字幕を入れて丁寧に作り込みました。だいたいの雰囲気がわかると思います。